Le bon mobile du chasseur de moustiques

Une étude universitaire a scruté une année entière de données personnelles de 15 millions de clients mobile au Kenya pour améliorer la lutte contre le paludisme. Malgré des résultats encourageants et l'anonymisation des données, des questions de vie privée pourraient mettre un grain de sable dans le projet.

![]()

À ma connaissance, c’est la première fois qu’une telle masse de données, avec une telle précision, a été utilisée en prévalence de maladies infectieuses pour cartographier ces facteurs de risque et de mobilité. – Caroline Buckee

C’est sans doute, en effet, la première fois : la totalité des appels et des SMS générés par 15 millions de Kényans entre juin 2008 et juin 2009 a été analysée pour faire progresser la science. Quitte à semer le trouble sur l’épineuse question de la vie privée des utilisateurs.

Les migrations humaines contribuent à la propagation du paludisme, bien au-delà du rayon d’action du moustique Anopheles1, son principal agent de transmission. Il s’agit d’un véritable casse-tête, notamment sur de vastes zones géographiques lorsque les ressources sont limitées – tant pour les soins que pour le contrôle des insectes.

Partant de l’observation selon laquelle il est impossible de cerner la façon dont cette maladie se propage sans des informations précises sur l’endroit où vivent les populations, une équipe de chercheurs américano-kényans2 a donc démontré, à travers cette étude menée en Afrique sub-saharienne, que les données enregistrées sur des téléphones portables pouvaient être utilisées dans le but d’identifier les régions à cibler en priorité dans le combat contre la maladie. L’étude a été publiée dans la revue Science parue le 12 octobre dernier.

L’Afrique piquée au vif

Selon le Rapport 2011 sur le paludisme dans le monde publié par l’OMS, les décès associés en 2010 au paludisme3 – sont encore estimés à près de 700 000, soit l’équivalent, pour cette année, de la disparition des habitants des communes de Lyon et de Lille réunies. Plus de 90% des décès se situent en Afrique, et 86% des victimes à travers le monde sont des enfants de moins de 5 ans. En guise d’espoir, des réductions de plus de 50% des cas signalés ont été enregistrées dans la moitié des 99 pays touchés par la transmission au cours de la première décennie de ce siècle. Principale raison : le nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide livrées par les fabricants dans cette région de l’Afrique a considérablement augmenté et est passé, entre 2004 et 2010, de 5,6 millions à 145 millions d’unités.

Toutefois, ces mesures sanitaires sont loin d’être suffisantes. Raison pour laquelle la recherche se penche aujourd’hui sur des voies alternatives pour endiguer le fléau. “Les programmes de lutte contre le paludisme ont des outils très efficaces pour prévenir la transmission aujourd’hui, mais malheureusement, les ressources pour leur mise en oeuvre sont très limitées”, selon Justin Cohen, conseiller technique principal de l’équipe de contrôle du paludisme du Clinton Health Access Initiative. La technique utilisée dans cette étude nous donne un moyen d’optimiser l’impact de nos ressources limitées.

Plus de 30 pays à travers le monde ont déclaré un objectif national d’élimination du paludisme, mais il est difficile d’éliminer la maladie quand de nouveaux cas sont constamment importés. – Andy Tatem

Exploration à la carte

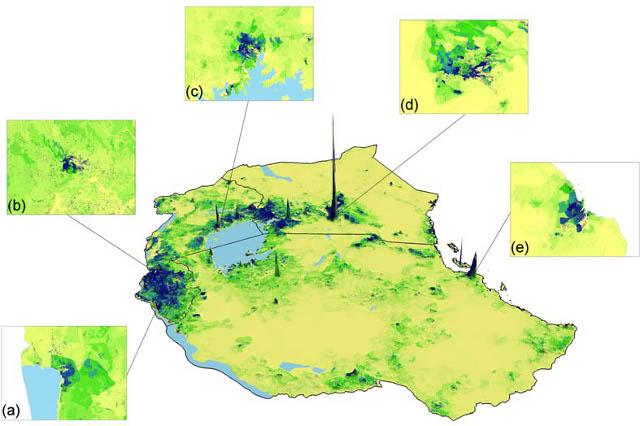

Andy Tatem est professeur agrégé de géographie à l’Institut des Pathogènes Emergents de l’Université de Floride et co-auteur de l’étude. Il a fourni des cartes de population indispensables grâce à son projet AfriPop, qui utilise de l’imagerie satellitaire, des données de recensement et des cartes d’occupation du sol pour créer une cartographie détaillée de la répartition de la population de l’Afrique sub-saharienne.

Représentation en 3D d'une résolution spatiale à 100 mètres, version alpha, population d'Afrique de l'Est 2009 - afripop.org

Son équipe a ensuite utilisé les données fournies par une compagnie kényane de téléphonie mobile pour identifier les itinéraires les plus empruntés entre les différents coeurs de population, données où figurait une année pleine d’informations sur la localisation, les déplacements, la destination ou même les transferts d’argent de 14 816 521 utilisateurs de téléphones portables à travers le Kenya.

Professeur assistante en épidémiologie à Harvard et co-auteur de l’étude, Caroline Buckee s’est évidemment réjouie des perspectives offertes par la réunion du “big data” et de la cartographie des populations :

Déterminer où les gens vivent peut paraître trivial, mais c’est en fait une chose très difficile à faire en Afrique sub-saharienne. Des chercheurs avaient utilisé des GPS, des sondages et des flux de circulation sur les routes principales pour essayer de comprendre comment les gens se déplaçaient, mais ça nous fournissait des informations sur quelques centaines de personnes, tout au plus. Notre utilisation des informations issues de téléphones portables a apporté des milliards de données.

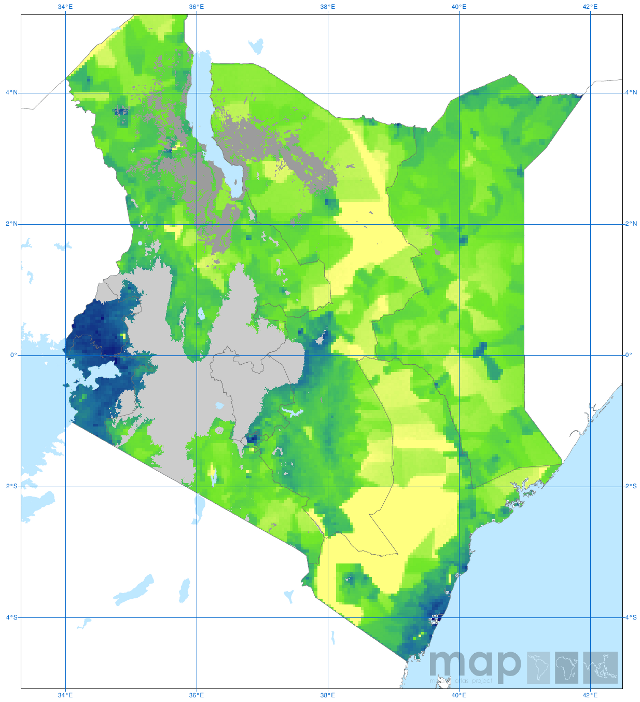

Carte de la pression clinique du Plasmodium falciparum en 2007 au Kenya - Malaria Atlas Project

Et c’est bien grâce à ces données et à son travail de cartographie que les chercheurs d’Afripop ont réalisé un modèle de transmission du paludisme qui, appliqué à la population et ses mouvements, prédit les risques d’infection grâce à l’utilisation de la théorie mathématique des probabilités. Les résultats ont clairement montré que l’éruption du paludisme durant la période d’étude avait eu lieu dans la région du Lac Victoria et que la maladie s’était étendue vers l’est, en direction de la mégapole de Nairobi. Une cartographie qui démontre comment le paludisme est susceptible de se déplacer entre les différentes régions du Kenya. Et quelles régions, précisément ciblées par les équipes de lutte contre la maladie, produiraient le meilleur résultat au niveau national.

La question qui fâche

Reste une question – sinon la question qui taraude y compris les professionnels du mHealth. L’opérateur kényan Safaricom – qui appartient pour 60% à l’Etat et pour 40% à Vodafone – a-t-il demandé l’autorisation à ses 15 millions de clients pour permettre aux chercheurs majoritairement américains de fouiller, scruter, analyser un si grand nombre de données les concernant ? Rien n’est moins sûr. Contactée par Owni, la Fédération des Consommateurs Kényans (Cofek) dit avoir approché Safaricom à ce sujet sans jamais avoir reçu de réponse. “Du point de vue de la loi kényane, de telles études – qu’elles soient à but commercial ou de charité – utilisant des données de possesseurs de téléphones mobiles, sont inacceptablement intrusives”, nous a déclaré Stephen Mutoro, son secrétaire général. En ajoutant, fermement :

Nous espérons que ceux qui ont conduit cette étude, s’ils souhaitent être pris au sérieux, ressentiront le besoin d’éclaircir certains points mystérieux concernant la méthodologie employée, notamment si une autorisation en bonne et due forme de Safaricom et de la Commission des Communications du Kenya a été délivrée. Si, comme on le redoute grandement, il existe une brèche sur les questions de vie privée, alors les coupables se feront certainement taper sur les doigts, avec une énorme compensation financière pour les consommateurs. Nous attendons également que la Commission des Communications du Kenya [CCK] agira de manière proactive et demandera les informations nécessaires au sujet de la méthodologie employée pour cette étude.

![]()

Au Kenya, où 84% de la population est couverte par les réseaux mobiles, la pénétration du téléphone portable atteignait 42% en 2008 (source ITU4), et les abonnés étaient plus de 18,5 millions (selon la CCK) en 2009 pour une population totale de 40 millions – soit plus de 46%. Les prévisions de l’époque indiquaient que ces chiffres seraient susceptibles de doubler en cinq ans ; plus de 25 millions en 2011, comme le montre le graphique ci-dessous.

Le Kenya est l’un des pays d’Afrique pionnier en matière de téléphonie mobile, ce qui s’explique notamment par la pauvreté du réseau cuivré5. À titre d’exemple, le pays s’est doté depuis 2007 d’un système de paiement électronique innovant, M-Pesa, prévu au départ pour les transferts d’argent depuis l’international et devenu en quelques années un véritable système monétaire quasi-privé aux allures de potentielle monnaie parallèle. Ce qui rend la question de l’analyse des données de Safaricom d’autant plus sensible, vu que ces transactions financières sécurisées faisaient partie du lot de la “big data” passée entre les mains des chercheurs.

Dans ce contexte de baisse des revenus et de part de marché drastique, nous avons interrogé Safaricom afin de savoir dans quelles conditions ce “big data” (une année des données de 15 millions d’utilisateurs) avait été cédé à l’étude. Contrepartie financière ? Open Data ? Les clients “cobayes” ont-ils été prévenus ? Nous n’avons pas reçu de réponse à ce jour. Et nous espérons que l’opérateur ne se soit pas tout simplement endormi sur ses principes.

Le bénéfice du doute

Au centre de la modélisation de cette masse colossale de données, Amy Wesolowski, jeune étudiante de l’Université Carnegie Mellon, travaille avec Caroline Buckee. Elle a déjà été interpellé sur cette question [pdf, page 15] de vie privée au sujet des données traitées au Kenya. Sa position de chercheur est sensée, polie, de bon aloi, mais pas forcément très claire sur la méthodologie employée par l’étude s’agissant de la récupération des données. Nous avons cherché à la joindre, elle est restée muette à nos questionnements, et nous en resterons donc à cette réponse de 2010 :

Ces données peuvent être utilisées pour de mauvaises choses, mais nous essayons de rester du côté du bien.

Professeur au département de médecine préventive de l’Université Vanderbilt, William Schaffner ne dit pas autre chose :

Je me doute bien que certains seront nerveux à l’idée d’un “big brother” qui nous suivrait partout. Pour ma part, je suis bien plus excité par les possibilités de nous prévenir d’une sérieuse affection.

Au vu des différents éléments que nous avons en notre possession et du mutisme appliqué de l’opérateur, il est donc probable que les 15 millions de clients de Safaricom aient été des cobayes à leur insu. Mais que ces innombrables données étudiées, manipulées pour la science, l’aient été dans un état d’esprit qui laisse peu de place à la paranoïa. Pour preuve, sans doute, ce document de travail “Du fair use de données comportementales, agrégées et anonymes” [pdf] réalisé par Nathan Eagle, doux-dingue ingénieur-informaticien passionné de béhaviorisme et de bien commun, PDG de txteagle qui pige de temps à autre pour le MIT et Harvard. Il a participé à la rédaction de l’étude parue dans Nature. Il est marié à la ville à… Caroline Buckee. Et qui, en évoquant son travail à Harvard, le résume ainsi :

En fin de compte, notre programme de recherche consiste à déterminer comment nous pouvons utiliser ces données pour améliorer activement la vie de milliards de personnes qui génèrent ces données et améliorer les sociétés dans lesquelles ils vivent.

C’est beau comme une keynote de Google.

Photos par Lukas Hofstetter [CC-byncsa] remixée en une par Ophelia Noor pour Owni ; et Aaron Knox [CC-byncsa].

La représentation en 3D d’une résolution spatiale à 100 mètres, version alpha, population d’Afrique de l’Est 2009 est issue du site afripop.org. Les régions zoomées sont celles de Bujumbura (a), Kigali (b), Kampala(c), Nairobi (d) et Dar Es Salaam (e) ; la carte de la pression clinique du Plasmodium falciparum (parasite qui cause le paludisme) en 2007 au Kenya est issue du site Malaria Atlas Project.

- L’une des 3 500 espèces de moustiques, il existe environ 40 sous-espèces dites Anopheles, susceptibles de transmettre le paludisme. [↩]

- De l’Université de Floride, de l’Université Carnegie Mellon, du Kenya Medical Research Institute et du Harvard School of Public Health, notamment [↩]

- Maladie curable, que les Anglo-saxons nomment plutôt malaria. [↩]

- Union internationale des télécommunications [↩]

- D’ailleurs, depuis plusieurs années, de nombreuses ONG ainsi que de nombreuses startups développent des applications liées à la santé publique spécifiquement pour le mobile, surfant sur ce taux d’équipement relativement élevé. [↩]

Laisser un commentaire